22 ANS DEPUIS L’INVASION DE L’IRAK PAR LES ÉTATS-UNIS EN 2003

Appel à la responsabilité et à la justice pour l’Irak

Geneva International Centre for Justice /GICJ

Traduit par Hind Raad Gathwan/GICJ

20 mars 2025

Appel à la responsabilité et à la justice pour l’Irak

Introduction

Le 20 mars 2003, les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une guerre illégale contre la République d’Irak, entraînant une occupation dévastatrice et la quasi-destruction du pays. Vingt-deux ans se sont écoulés depuis l’invasion—une période marquée par des promesses non tenues, des destructions, des morts, des violations et de grandes souffrances.

En violation manifeste de l’Article 2(4) de la Charte des Nations Unies, ainsi que de plusieurs dispositions des Conventions de Genève de 1949 et de leurs Protocoles de 1977, l’occupation qui a suivi a conduit à des destructions délibérées, excessives et inutiles, infligeant des dommages durables au pays et à sa population. À ce jour, le peuple irakien attend toujours, en vain, des réparations ou ne serait-ce qu’une excuse officielle.

L’invasion de 2003 a eu des conséquences dévastatrices et de grande portée :

- L’assassinat de plus de deux millions de citoyens irakiens.

- L’utilisation généralisée de détentions arbitraires, de tortures et de disparitions forcées par les forces d’occupation.

- L’imposition d’un régime sectaire soutenu par des milices tyranniques.

- La destruction de l’environnement irakien, notamment en raison de l’utilisation fréquente d’armes toxiques et radioactives.

- De nombreuses crises sanitaires causées par l’effondrement du système de santé, notamment une forte augmentation des cas de cancer et des malformations congénitales.

- Des niveaux dévastateurs de déplacements internes et externes, faisant de l’Irak l’un des trois pays les plus touchés par la migration.

En plus des meurtres de masse, des déplacements forcés et du déclin économique qu’a subis le peuple irakien, l’invasion et l’occupation ont entraîné la destruction quasi totale des infrastructures qui faisaient autrefois de l’Irak une nation prospère. Les bombardements incessants ont détruit ou gravement endommagé des milliers de bâtiments privés et publics, notamment des maisons, des hôpitaux, des écoles, des commerces et des entreprises, tout en ravageant les infrastructures essentielles. Ces destructions à grande échelle ont accéléré la détérioration du secteur public, en particulier dans les domaines de l’éducation et de la santé, sapant encore davantage les conditions de vie de millions d’Irakiens.

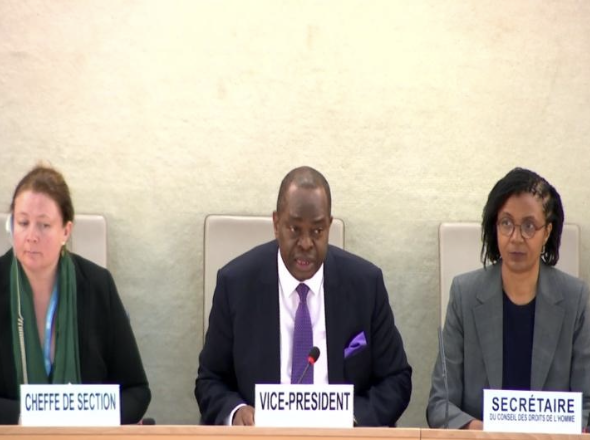

Comme cela a été souligné lors de la 48ᵉ session de l’Examen Périodique Universel (20-31 janvier 2025), l’Irak a reçu des centaines de recommandations pour améliorer sa situation en matière de droits humains, dont la plupart n’ont pas été mises en œuvre. Bien que plusieurs comités des Nations Unies aient émis des recommandations détaillées pour que le pays s’attaque aux problèmes systémiques et renforce la protection des droits de l’homme, le gouvernement irakien n’a cessé de faire preuve d’inaction.

Geneva International Centre for Justice documente depuis des années les abus commis pendant l’occupation de l’Irak, appelant la communauté internationale à rendre justice au peuple irakien. Alors que nous marquons le 22ᵉ anniversaire de ce chapitre tragique de l’histoire de l’Irak, il est essentiel de reconnaître à quel point la vie de ses habitants a été – et continue d’être – profondément affectée par ses conséquences.

Détentions arbitraires

Depuis 2003, plus d’un million de disparitions forcées ont eu lieu, principalement en raison de la pratique généralisée de la détention arbitraire dans le pays. Le nombre exact de centres de détention secrets demeure inconnu, rendant encore plus difficile la localisation des personnes détenues par les forces de sécurité de l’État et les milices affiliées. Des informations crédibles recueillies par nos organisations partenaires indiquent qu’il existe aujourd’hui plus de 420 prisons secrètes en Irak.

De nombreuses victimes ont été enlevées et détenues arbitrairement alors qu’elles vaquaient à leurs occupations quotidiennes, en se rendant au travail, à l’école ou dans des centres commerciaux. Certaines ont été vues en train d’être arrêtées par la police ou les forces de sécurité, d’autres par des milices en uniforme, puis entassées dans leurs véhicules. À chaque vague d’arrestations arbitraires, le nombre de personnes arrêtées varie généralement entre 30 et 100.

Les milices et les forces de sécurité ont également utilisé le prétexte de la lutte contre Daech, qui a émergé du chaos de l’invasion, pour pénétrer dans les zones à majorité sunnite, y arrêter massivement des personnes et détruire leurs habitations ainsi que les infrastructures locales. Les proches des personnes détenues arbitrairement ne reçoivent aucune information sur les charges retenues contre leurs proches, ni sur leur lieu de détention ou les conditions dans lesquelles ils sont emprisonnés illégalement.

Beaucoup de ces personnes arrêtées ont par la suite été retrouvées mortes et abandonnées dans des lieux publics, avec des signes visibles de torture et de mauvais traitements. Par ailleurs, les familles rencontrent d’énormes obstacles lorsqu’elles tentent de rechercher leurs proches disparus. La peur des représailles de la part des forces de sécurité et des milices est si grande que beaucoup n’osent même pas réclamer le corps d’un proche, encore moins demander l’ouverture d’une enquête.

Torture

En 2008, l’Irak a ratifié la Convention contre la torture de 1984, suscitant l’espoir que le gouvernement protégerait les individus contre la torture et les traitements abusifs. Cependant, le pays n’a pas respecté ses obligations en vertu de cette convention, comme l’ont souligné les cycles successifs de l’Examen Périodique Universel et divers rapports de comités des Nations Unies. La torture et les mauvais traitements restent pratiqués de manière systématique, en particulier dans les postes de police, les établissements pénitentiaires et par d’autres forces gouvernementales. Ces dernières années, plusieurs Rapporteurs spéciaux des Nations Unies ainsi que des témoignages documentés ont mis en évidence l’omniprésence de ces pratiques, malgré les dénégations du gouvernement et ses affirmations selon lesquelles il s’agirait de cas isolés.

À ce jour, aucune personne au sein du gouvernement accusée de ces crimes n’a été traduite en justice. La réponse la plus sévère des autorités s’est limitée à des enquêtes administratives, qui n’ont apporté que peu d’éclaircissements.

Les défenseurs des droits de l’homme et les ONG qui tentent de faire la lumière sur les cas de détention arbitraire et de disparition forcée sont confrontés à diverses formes de harcèlement, notamment des entraves délibérées à leur travail et des menaces pesant sur leur sécurité.

Femmes

Avant 1991, les femmes irakiennes bénéficiaient de l’un des niveaux les plus élevés de protection des droits et de participation sociale dans la région. Cependant, depuis l’invasion, leurs conditions de vie se sont détériorées de manière dramatique. Les femmes détenues dans les prisons et centres de détention sont souvent victimes de viols, de passages à tabac et d’autres formes de violences sexuelles. Parallèlement, des millions de femmes ont été déplacées, sont devenues veuves ou ont été contraintes d’assumer seules la charge de leur foyer, un fardeau aggravé par des taux de chômage élevés et une précarité économique généralisée.

Les femmes en Irak doivent également faire face à des défis uniques en raison de la répression exercée par les acteurs étatiques et les milices affiliées. Les prisons pour femmes en Irak, en particulier la prison centrale pour femmes de Bagdad, sont des lieux de graves violations des droits humains et de violences basées sur le genre. Des preuves recueillies par des ONG partenaires en Irak révèlent que de nombreuses femmes y sont détenues de manière injustifiée et soumises à des traitements qui violent leurs droits fondamentaux, notamment la torture. Ces pratiques, en contradiction avec les lois internationales et les traités sur les droits humains auxquels l’Irak est signataire, sapent l’état de droit et la confiance dans le système judiciaire.

Plusieurs ONG irakiennes ont mené des recherches approfondies sur les conditions de détention à la prison centrale pour femmes, en réalisant des entretiens et des enquêtes auprès des détenues et du personnel pénitentiaire, ainsi qu’en s’appuyant sur des rapports antérieurs. Ces investigations ont révélé une détérioration des droits fondamentaux et de la sécurité des détenues sous la supervision du ministère de la Justice. En août 2022, le nombre de détenues avait atteint 3 005, soit plus de 300 % de la capacité officielle de l’établissement, fixée à 850, rendant la surpopulation particulièrement dangereuse pour la santé physique et mentale des prisonnières.

Dans cette prison, comme dans d’autres établissements du pays, les femmes sont souvent arrêtées sans mandat et placées en détention prolongée sans surveillance judiciaire, parfois pendant plusieurs mois. Les prisonnières sont régulièrement privées de lumière du jour et de temps en extérieur, aggravant leur état de santé physique et mentale. Elles sont également fréquemment privées du droit de visite familiale sous prétexte d’enquêtes en cours, les isolant ainsi de tout soutien juridique et émotionnel.

La prison centrale pour femmes manque également de soins médicaux adéquats pour les femmes enceintes, un problème quasi inexistant dans les politiques pénitentiaires actuelles. Plusieurs décès en détention liés à ces conditions ont souligné l’urgence de surveiller et d’évaluer les conditions carcérales, ainsi que de garantir les droits des détenues, en particulier dans les affaires impliquant des accusations graves telles que la traite des êtres humains.

Mercenaires

Après l’occupation de l’Irak, les entreprises militaires et de sécurité privées (PMSCs) sont devenues une force dominante dans la guerre moderne, avec environ 250 000 agents présents en Irak aujourd’hui. Opérant sans supervision ni chaîne de commandement clairement définie, ces entreprises menacent la sécurité des civils irakiens, sapent la souveraineté du pays, contribuent aux crises sanitaires et commettent de graves violations des droits humains.

Leurs actions — notamment les exécutions sommaires, la torture, la traite des êtres humains et les détentions arbitraires — continuent de mettre en danger la vie des civils irakiens.

Échec institutionnel

Les autorités ont échoué à fournir des services sociaux essentiels, notamment en matière de sécurité, d’emploi, d’éducation, de soins de santé, d’électricité et d’eau potable. Autrefois considéré comme le meilleur de la région, le système médical irakien s’est effondré, les médecins étant constamment menacés d’assassinats par des milices ou de révocations arbitraires.

Le système judiciaire pénal irakien s’est également détérioré depuis l’invasion, gangrené par des aveux forcés, des détentions arbitraires, des mauvais traitements, la torture, l’absence de procédure régulière, des procès inéquitables et une représentation juridique inadéquate. Les tribunaux ont procédé à des exécutions en violation du droit international, ignorant les dispositions universellement ratifiées de la Quatrième Convention de Genève, qui interdit toute modification des lois ou du système judiciaire d’un pays occupé.

En plus de l’effondrement des institutions médicales et judiciaires, les établissements académiques en Irak ont également été détruits sous l’effet des sanctions, de la guerre et de l’occupation, dévastant le système éducatif irakien. Les forces américaines, l’armée irakienne et les unités de police irakiennes ont occupé des bâtiments scolaires à des fins militaires, en violation du droit international. L’Irak a également été victime d’une forme d’« éducide » — l’assassinat ciblé d’universitaires, la destruction d’institutions éducatives et la mort d’étudiants.

Cette tendance à restreindre la liberté académique continue de s’aggraver, en particulier à mesure que les milices renforcent leur influence sur les affaires politiques, judiciaires et économiques. Le Ministère irakien de l’Enseignement supérieur, dans sa directive n° 5544 du 11 septembre 2024, a annoncé l’interdiction pour les universitaires en droit d’apparaître dans les médias pour critiquer les récents amendements constitutionnels et projets de loi. Les autorités ont déjà commencé à empêcher les universitaires de s’exprimer sur diverses propositions politiques gouvernementales qu’elles jugent contraires au droit national et international, notamment la loi sur les disparitions forcées et la loi sur le statut personnel.

En plus de ces restrictions imposées par les institutions gouvernementales, l’Ordre des avocats irakiens a émis une directive le 6 août 2024 interdisant aux avocats de s’exprimer publiquement, que ce soit à la télévision ou par écrit, sur la conduite du gouvernement, ses nombreuses violations ou les projets de loi susceptibles d’améliorer la situation. Ceux qui ne se conformeraient pas à cette directive verront leur adhésion à l’Ordre révoquée, ainsi que leur licence d’exercice suspendue. Des poursuites judiciaires pourraient également être engagées contre eux, avec des peines pouvant aller jusqu’à l’emprisonnement.

Exécutions arbitraires

Depuis 2003, l’Irak est devenu l’un des pays affichant les taux d’exécutions les plus élevés au monde, appliquant la peine de mort pour un large éventail de crimes.

De nombreux rapports de détenus ont révélé que l’abus, les menaces et la torture sont fréquemment utilisés pour obtenir des aveux, qui servent ensuite de base à des condamnations à mort. En plus de ces méthodes illégales, de nombreux détenus sont condamnés sans procès équitable ni respect de la procédure légale. Depuis 2014, l’État et les milices affiliées exploitent la montée de l’État islamique (ISIS) pour justifier des attaques sur des régions entières de l’Irak sur une base purement sectaire, invoquant des mesures de lutte contre le terrorisme fondées sur une législation défaillante.

Malgré des recommandations répétées d’abolir la peine de mort – formulées au cours des trois derniers cycles de l’Examen Périodique Universel (EPU), par plusieurs Hauts-Commissaires aux droits de l’homme, et dans une déclaration du 27 juin 2024 signée par un groupe de 15 experts des Procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme – cette peine demeure en vigueur, souvent sans respecter les normes d’un procès équitable.

Les exécutions sont menées en masse, atteignant jusqu’à 20 prisonniers par session, une pratique comparée à l’abattage du bétail à plusieurs reprises.

En plus des exécutions officielles, la peine de mort est appliquée de manière extrajudiciaire, de nombreux civils étant classés comme disparus de force. L’article 4 de la loi antiterroriste n°13 de 2005 est régulièrement exploité pour imposer la peine capitale de manière arbitraire et généralisée. Son interprétation excessive permet d’inclure un large éventail d’activités sous l’étiquette de « terrorisme », y compris des formes de dissidence politique légitime et de protestations pacifiques.

Les partis au pouvoir qui appliquent l’article 4 montrent peu de considération pour le risque élevé de condamnations injustifiées, aggravé par l’accès restreint des détenus à une assistance juridique et l’absence de respect des procédures judiciaires. Les défenseurs des droits humains en Irak sont eux-mêmes menacés de condamnation en vertu de cette loi simplement pour en dénoncer les abus.

Destruction culturelle

L’invasion et l’occupation de l’Irak ont provoqué une destruction incommensurable et irréversible de son patrimoine culturel. Malgré les avertissements des ONG et des experts, les États-Unis et leurs alliés n’ont pas protégé l’héritage culturel irakien, y compris ses musées, bibliothèques, sites archéologiques et autres trésors historiques.

En conséquence, des sites culturels et archéologiques ont été réduits en ruines, et des dizaines de milliers d’artefacts ont été perdus ou volés, en particulier dans des sites historiques et au Musée de Bagdad. Des villes entières ont été laissées en ruines, tandis que l’infrastructure du pays, incluant hôpitaux et écoles, a été décimée.

Le pillage reste généralisé, non seulement en raison du chaos immédiat de l’invasion de 2003, mais aussi à cause de l’incompétence et de la négligence bureaucratique des autorités irakiennes. Des milliers de sites archéologiques, abritant certains des trésors les plus anciens de la civilisation, restent sans protection, ce qui a permis une recrudescence des fouilles illégales, en particulier dans le sud de l’Irak.

Contamination environnementale

Dans une grave violation du droit international humanitaire, les forces de la coalition ont utilisé des armes au phosphore blanc et des munitions à uranium appauvri pendant la guerre, polluant l’environnement et mettant en danger la santé des citoyens irakiens.

La contamination par l’uranium appauvri (UA) et d’autres pollutions liées aux activités militaires sont suspectées d’être responsables d’un grand nombre de maladies à travers l’Irak, y compris une augmentation des défauts congénitaux, des fausses couches, des accouchements prématurés, de l’infertilité, de la stérilité, ainsi que des cas de leucémie et de cancer.

Morts dues aux sanctions

Bien que l’invasion de 2003 ait apporté une nouvelle décennie de dévastation incessante pour l’Irak et son peuple, il ne faut pas oublier que leur souffrance avait déjà atteint des niveaux inhumains en raison du régime de sanctions imposé par les Nations Unies le 6 août 1990. Plusieurs responsables de l’ONU et observateurs internationaux ont souligné l’impact sévère de ces sanctions sur la population irakienne et la stabilité générale du pays.

Fortement dépendant de l’importation de nourriture et de médicaments, l’Irak était extrêmement vulnérable aux effets des sanctions. En 2002, on estimait que plus de 1,6 million d’Irakiens étaient morts à cause du régime de sanctions, dont plus de 667 000 enfants de moins de cinq ans. Pendant la période où les sanctions étaient en place, le taux de mortalité infantile a presque quadruplé, passant de 24 pour mille en 1990 à 98 pour mille en 2000.

L’essor du sectarisme

L’un des résultats les plus destructeurs de l’invasion et de l’occupation de l’Irak a été l’imposition ultérieure d’un régime sectaire fondé sur l’attribution des postes publics, des sièges parlementaires et même la division des ressources de l’État selon des lignes ethno-sectaires. L’introduction de ce système, appelé “Muhasasa”, a créé des divisions sectaires, détruit l’unité nationale, encouragé l’intérêt personnel parmi les politiciens, et permis l’essor de la corruption à tous les niveaux du pays.

Le système sectaire est extrêmement problématique, notamment parce que les postes gouvernementaux sont attribués en échange de la loyauté envers le système ethno-sectaire au pouvoir, plutôt qu’en raison des compétences ou du talent. Ce système favorise également la corruption généralisée, car chaque parti au pouvoir, pour permettre à sa secte particulière de dominer le domaine politique, exploite les ressources du ministère dont il est responsable. C’est dans ce contexte que la violence sectaire a prospéré, créant les conditions de l’émergence de l’ISIS ainsi que de milices tyranniques qui dictent une part importante des affaires gouvernementales aujourd’hui, notamment l’érosion des droits civils et politiques des Irakiens au quotidien.

Depuis le 1er octobre 2019, des millions d’Irakiens ont envahi les rues lors de grandes manifestations à travers plusieurs villes irakiennes, principalement dans la capitale Bagdad, et dans des zones sensibles du sud à majorité chiite, y compris les villes de Nasiriya, Bassorah, Kut, Najaf et Karbala. Bien que les manifestations de 2019 n’aient pas été les premières depuis 2003, elles se distinguent par leur exigence de l’élimination totale du régime sectaire, leur valant le nom collectif de “Révolution d’octobre”.

Malgré la légitimité de leurs demandes et la nature généralement pacifique des manifestations, les manifestants ont été ciblés par les forces de sécurité gouvernementales et les milices, avec un nombre tragique de tués et de blessés graves enregistrés. Bien que la grande vague de manifestations ait commencé en octobre 2019 et se soit largement calmée à la mi-2021, son influence continue de façonner la politique irakienne et la société civile.

Responsabilité pour le crime d’agression

À la lumière de l’impact dévastateur de l’invasion et de l’occupation sur l’Irak et son peuple, le Centre international de justice de Genève (GICJ) appelle à la création d’un tribunal international impartial pour juger les crimes commis pendant la guerre en Irak et rétablir la justice sur la scène internationale. Le Tribunal de Nuremberg a déclaré que « L’initiation d’une guerre d’agression n’est pas seulement un crime international ; c’est le crime international suprême. » L’invasion de l’Irak menée par les États-Unis et le Royaume-Uni était une guerre d’agression illégale. La violence internationale entre États est interdite par la Charte des Nations Unies, sauf si elle est autorisée par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou commise en légitime défense.

De plus, l’interdiction de l’agression est une norme jus cogens du droit international, inaliénable et contraignante pour tous les pays.

En raison de la dévastation causée par cette violation flagrante du droit international, parmi les attaques les plus violentes jamais observées contre une nation, nous appelons la communauté internationale à inciter les actions suivantes :

Une excuse officielle

En plus de prendre la responsabilité de leurs actions illégales, tous les gouvernements de la “coalition des volontaires” devraient présenter des excuses officielles à l’Irak et à ses citoyens. Une excuse officielle serait la première étape pour remplir l’obligation de réparation stipulée à l’Article 36 des Articles sur la responsabilité des États. En particulier, l’Article 37 stipule que « L’État responsable d’un acte internationalement illicite est sous l’obligation de donner satisfaction pour le préjudice causé par l’acte dans la mesure où son obligation ne peut être réparée par restitution ou indemnisation. La satisfaction peut consister en une reconnaissance de la violation, une expression de regret, des excuses formelles ou une autre modalité appropriée. »

Rémédiation environnementale

L’Article 35 du Protocole I, amendement de 1977 aux Conventions de Genève, stipule spécifiquement que « Il est interdit d’employer des armes, des projectiles et des moyens de guerre de nature à causer des blessures superflues ou des souffrances inutiles. » Il interdit également l’utilisation de « méthodes ou moyens de guerre qui sont destinés ou peuvent être susceptibles de causer des dommages étendus, à long terme et graves… » Par l’utilisation de phosphore blanc et d’armes radioactives, les États-Unis, le Royaume-Uni et tous les membres de la “coalition des volontaires” ont commis une violation directe du droit international humanitaire. Tous les pays impliqués doivent entreprendre et financer un nettoyage environnemental, en particulier l’élimination des armes et munitions dangereuses toujours présentes dans le pays ainsi que des toxines et des résidus radioactifs.

Restauration du système de santé

Les services de santé de base en Irak ne répondent toujours pas aux normes minimales. Les services de santé et l’infrastructure doivent être restaurés aux niveaux antérieurs à l’invasion, qui étaient autrefois les meilleurs de la région. Des mesures doivent également être prises pour garantir la sécurité de tous les travailleurs et praticiens de la santé.

Protection des personnes déplacées internes et externes

Depuis l’invasion, des millions d’Irakiens ont été déplacés ou ont fui le pays. Des mesures immédiates doivent être mises en place pour identifier toutes les personnes déplacées et préserver leurs droits et leur dignité. Les pays occupant, en coopération avec les organes internationaux de droits de l’homme tels que le HCR, la CDE, la CDE, et la UNAMI, doivent offrir un soutien financier et politique aux réfugiés, conformément à la résolution 1770 de l’ONU du 10 août 2007.

Localisation des personnes disparues

Les enlèvements, les kidnappings et les détentions continuent de se produire quotidiennement. Nombre de ceux qui ont disparu languissent dans les prisons, sont exécutés ou sont décédés en détention à la suite de tortures. Les cas d’abus doivent être divulgués dans le cadre de la Convention pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (CPD), mise en œuvre en Irak en 2010. De plus, tous les efforts doivent être déployés pour identifier ceux qui ont été signalés comme disparus et pour traduire en justice toutes les personnes responsables.

Nomination d’un Rapporteur spécial

La nomination d’un Rapporteur spécial pour l’Irak par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a été une demande clé du GICJ et d’autres ONG dès les premières années de l’invasion et de l’occupation. Les abus des droits de l’homme infligés au peuple irakien par les autorités irakiennes – par les autorités irakiennes, l’occupation américaine, les mercenaires étrangers et les puissances régionales encore présentes dans le pays – doivent être étroitement surveillés et documentés. Les violations commises pendant la guerre et l’invasion ne doivent pas non plus rester impunies. La nomination d’un Rapporteur spécial constitue une étape cruciale pour obtenir justice pour le peuple irakien.

Résultats et Impact

Le GICJ a mené un travail considérable au fil des ans pour mettre en lumière cette forme grossière de punition collective infligée au peuple irakien pour des violations supposées qui n’ont jamais eu lieu, ce qui constitue des crimes internationaux. Nous avons documenté ces atrocités depuis le début de l’occupation, et soumis des dizaines de déclarations écrites et orales à des instances internationales de droits humains, y compris le Conseil des droits de l’homme de l’ONU (CDH), plus récemment pour sa 58e session. En février 2024, nous avons également présenté nos conclusions sur la situation actuelle en Irak devant le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (CDESC). Finalement, le Comité a déterminé que l’Irak n’avait pas respecté ses engagements en matière de préservation des droits économiques et sociaux de la population. Il a également souligné le traitement oppressif des défenseurs des droits humains, le manque d’indépendance de son pouvoir judiciaire et l’ampleur de la corruption.

Nous avons aussi présenté de nouvelles conclusions devant le Comité des disparitions forcées de l’ONU en septembre 2024, lors de son dernier examen du pays. Le GICJ a publié plusieurs rapports sur l’invasion et l’occupation subséquente, et a organisé de nombreux événements parallèles au CDH de l’ONU au fil des années, en invitant des activistes des droits humains, des représentants de l’ONU et des universitaires.

Tout au long de notre travail, nous avons mis un accent particulier sur le soutien aux voix du peuple irakien, qui réclame depuis des décennies la réalisation de ses droits fondamentaux et la responsabilité des crimes qu’il a subis. Nous ne cesserons pas de le faire tant que ces objectifs ne seront pas atteints.

À travers ces procédures, le GICJ souhaite s’assurer d’avoir un impact efficace sur la communauté internationale, et plus particulièrement sur les Nations Unies (CDH) et les organes internationaux compétents, ainsi que sur tous les États membres qui participent à ces mécanismes, afin de modifier les processus décisionnels vers des décisions pleinement conformes au droit international et au droit international des droits de l’homme.

Un Appel à la Justice

Il est temps que le peuple irakien obtienne la justice qu’il mérite. Tous ceux qui sont responsables de l’invasion, de l’occupation et des destructions qui en ont résulté doivent être tenus responsables. Le GICJ appelle les Nations Unies, la communauté internationale, les membres de la “coalition des volontaires” et les pays occupés à enfin assumer leurs responsabilités et à prendre les mesures nécessaires pour entamer le processus de justice pour l’Irak et son peuple.

Geneva International Centre for Justice (GICJ)

Organisation indépendante, à but non lucratif et non gouvernementale

Le GICJ est une organisation non gouvernementale et à but non lucratif dédiée à la promotion et au renforcement de l’engagement envers les principes et normes des droits de l’homme. Le GICJ a son siège à Genève, en Suisse, et est régi par le Code civil suisse et ses statuts. En s’appuyant sur les règles et principes du droit international, du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme, le GICJ observe et documente les violations des droits de l’homme et cherche à obtenir justice pour leurs victimes par tous les moyens juridiques disponibles.

Mission

La mission du GICJ est d’améliorer les conditions de vie en luttant contre les violations, toutes formes de violence et de traitement dégradant ou inhumain, en renforçant le respect des droits de l’homme ; en consolidant l’indépendance des avocats et des juridictions ; en consolidant les principes d’équité et de non-discrimination ; en veillant à ce que l’état de droit soit respecté ; en promouvant une culture de la sensibilisation aux droits de l’homme ; et en combattant l’impunité.

Collaboration avec les ONG

Le GICJ entretient des partenariats avec diverses ONG, avocats et un vaste réseau de la société civile à travers le monde. Grâce à ces canaux, le GICJ reçoit des documents et des preuves de violations et d’abus des droits de l’homme au fur et à mesure de leur survenance. Le GICJ continue d’attirer l’attention des instances compétentes des Nations Unies afin d’obtenir justice pour toutes les victimes.